用1000个传感器,打造近未来的智能家居(上篇)

随着出生率下降、人口老龄化及工作方式变革等这些社会环境的变化,住户与住房之间的关系也逐渐发生变化。为了帮助住户适应新的社会环境,住宅理应提供的支持应也将逐步增加。将人工智能(AI)、大数据分析普及到普通家庭,建立住户与住宅之间的新型关系,是近未来智能家居的趋势。

就未来理想的智能家居和实现智能家居所需的信息通信技术这一主题,村田制作所采访了北陆先端科学技术大学院大学副校长丹康雄教授(TAN Yasuo)。

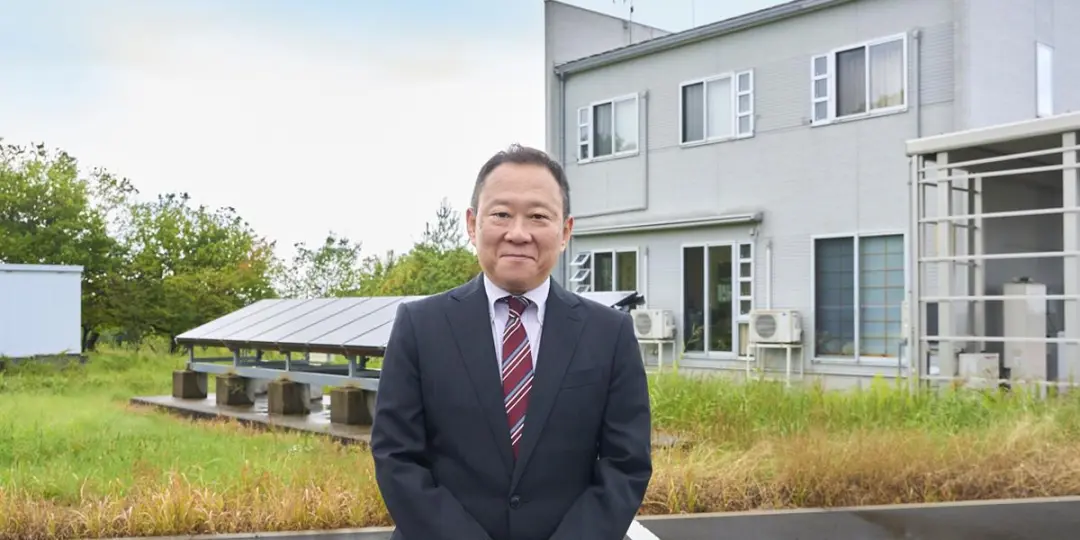

丹教授是家庭网络研究的知名专家,同时也是一般财团法人电子信息技术产业协会(JEITA)的智能家居部会的部会长。他所供职的北陆先端科学技术大学院大学所在的石川科学园区内建造了一座智能家居实证试验大楼(上图),用于测试与智能家居相关的新技术及设备的功能、效果和可靠性,仅温湿度传感器就设置了180个,一栋普通住宅需设置近千个各类不同传感器。

“智能家居”新概念

随着社会的数字化进程不断推进,将生活中所产生的数据用于解决多类社会课题并带来新的价值,这样的动向也日趋显著。很多业界行业的企业及政府机构等都积极利用物联网(Internet of Things)系统,从办公室、工厂、道路及电网等使用社会基础设施的场所收集详细数据,并利用诸如人工智能(AI)等前沿的信息处理技术,对存储在云平台上的大数据进行充分使用。据估计,这些趋势很快也将普及到普通家庭。充分利用前沿信息通信技术,提高生活效率,丰富生活内容,这便是近未来住宅的“智能家居”新概念。

丹教授认为,鉴于社会的数字化进程,“智能家居”——从舒适空间的维持到灾害应对——其概念和功能将日益多样化。

智能家居涉及到住宅公司、住宅设备制造商、家电制造商和家庭安全公司等各行各业的企业,目标可以说是一样的,即都是打造“一个能推动自动化的环境,让家中的机器和设备都能完全按照住户的意愿发挥作用”。如果一个自动化系统的机器及设备自作主张实施了住户并不需要的事情,那么就不能称其为智能。我们认为,只有那些能够正确检测居住环境和住户状态及情况,并收集和考虑诸如室外情况等住户无法得知的信息,预估住户的需求及未来可能发生的情况,从而进行及时细致的处理,这才是智能。

一般而言,人类行动方式的一种倾向是预估将要发生的事情并提前进行应对,但更多情况下是对已发生的事情做出事后应对。智能家居的价值在于能以人类个体无法实现的方式来提高生活效率,丰富生活内容。比如,如果检测到此后会高温酷暑,就可事先打开空调降温,这样就可以避免住户感到炎热进行迅速降温,从而造成不必要的电力消耗。我们可以设想到这样的使用场景。如果在住宅中增加智能功能,在维持舒适度的同时,还可以减少高峰期耗电量。

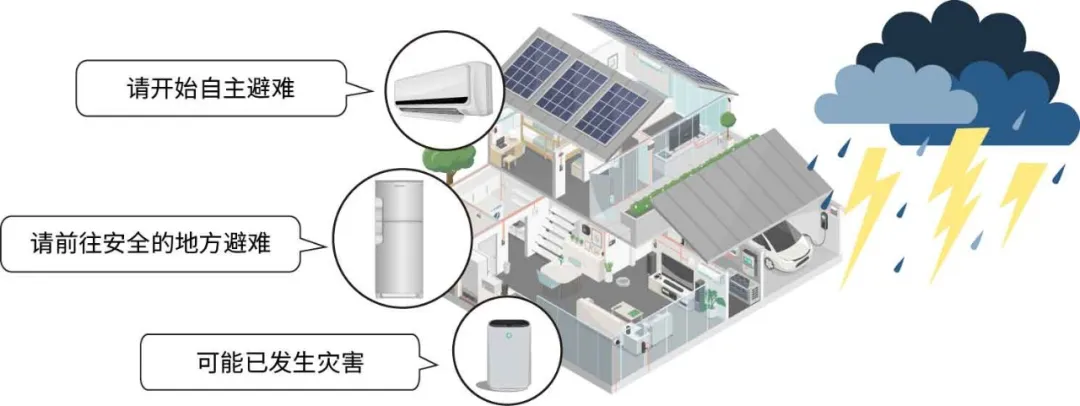

还有一种使用方法,就是在发生地震及台风等灾害时,根据每一位居民的状态和情况,提供妥善的避难引导。筑波市就实施过相关的系统实证试验,即利用具有语音功能的物联网家电,在发生紧急情况时,向个人传达个别避难引导指示。如果能够实现智能家居,就能锁定每位住户的所在之处,从而告知每位住户的理想行动方案,比如“请逃到二楼”或“请前往◯◯小学避难”。由于这些指示可通过行政机构等进行管理,因此也能整体优化整个城镇的避难行动,从而确保住户的顺利避难。

“智能家居” ≠ “智能家电”

智能家居的作用是总是以住户为中心,想住户所想的生活。因此,丹教师认为智能家居必须是基于目前家电产品及住宅设备中没有融入的价值观和视点!

例如,说到智能家居,可能很多人都会认为它就是通过智能音箱,自动执行住户所愿的一种住宅系统。然而,我们心目中的理想智能家居和目前以智能音箱为中心的住宅系统,在服务提供的理念上存在本质上的区别。智能音箱是让操作熟练者能够主动传达自己的需求,并得到有效回应的一种机制。这种系统遵照以往的服务方式,即以服务需求方的意愿为起点,并进行适当处理。当然,这些系统确实也有其存在的价值,如果能够加以灵活运用,就能带来明显便利。我们也并不否认它们的存在意义。

而与此同时,今后的智能家居服务将致力于确保那些难以表达本人所愿的人不会落伍,比如新生儿及无法操作新机器的老人等。这就意味着提供服务方要时刻关注服务需求方的动向,预估他们的意愿,并想他们所想。为了实现智能家居,我们需要打造与这些新价值相匹配的产品。我们认为,全世界很多人都希望能够获得基于这一价值观的服务,而不仅限于日本。

从技术和产品供应商角度考虑,要开发出与现有家电产品等不同理念的智能家居,可能会给相关公司带来不小的风险。

由于理想的智能家居和实现方法的差异,作为系统构筑所需的技术开发、规格制定以及相关产品/服务的开发指南等方面的差异都会逐步呈现吧。但是我们认为对于智能家居,即作为私人空间的个人住宅中所使用的系统来说,这一点并不会成为一个大问题。这是因为住户的价值观、生活方式和属性本身就是多种多样的,很多人不会满足于以某一特定理念构筑的智能家居,也无法实现引进智能家居的目的。

例如,假设在老人的住宅中引进了以智能音箱为中心的自动化系统,以协助老人做家务和生活。诚然,如果能够有效运用这个系统,将对他们的生活起到很大的帮助,但是如果老人无法操作这个新设备,那么这一系统也就失去了意义。它不能有效解决出生率下降和人口老龄化这一社会问题。我认为,这些情况今后可能也会在世界任意地方发生,届时至关重要的是要提前配置多样性的选择,即能够根据多种使用目的和住户属性,选择合适的智能家居系统。

物联网及AI的进步让理想智能家居梦想成真

要实现让人感动无微不至的智能家居,需要特别精良的技术。然而,感知他人的潜在需求,即使对我们人类来说也很难办到。丹康雄多年来一直从事智能家居的研究工作,他认为当今时代物联网、人工智能(AI)和云平台等信息通信技术高度进化,实现这一目标的日子应该已经为时不远。

在日本,为了实现家务和生活中的自动化操作,从20世纪70年代便已开始了相关努力。20世纪90年代,随着家电产品的数字化进程,实现了由制造商带动的自下而上的家庭自动化。2000年前后,基于IEEE1394网络规格的家庭网络已经构成,构想中的全部应用程序都能顺利运行。然而,尽管已经构成了家庭网络,但并未能取得商业上的成功。究其原因,因为它所能提供的价值归根结底与遥控器一样,都是按照人工指令来运行的。因此,当时很少有消费者认识到联网的价值,也很少有人愿意为此支付比遥控器高得多的费用。

随后,日本家电制造商逐渐意识到,除非系统本身具备智能化,具有估测能力,拥有为人类提供细致入微的支持,否则就无法让人们认识到引进前沿技术的价值。这个时候,在2005年,“Web2.0”一词应运而生。其概念是将大量数据存储到云平台,从中提取有价值的信息作为“集体智慧”,预估未来即将发生的事情,从而有助于发掘价值。我们认为,如果导入这一概念,就可打造出人人都能承认其价值的智能家居。尽管当时优良的人工智能和十分便捷的云平台系统尚未出现,但通过其后的技术进步,实现目标的基础已逐步得以巩固。

“实现上面说描述的智能家居,需要完善可从住宅及周围环境中收集大量数据的机制。”

住宅的住户现在感觉如何?这一点非常重要。在智能家居中,我们也需要一个机制来确保其能够给人同样的感觉。因此,在住宅内外安装多个不同的传感器至关重要。为了提前发现需处理的情况而进行的高阶信息处理,基本上都是在云平台上进行的,因此不一定需要在各住宅内安装高性能计算机。但是我们需要在住户中安装传感器。这是因为,要根据住户的需求做出正确判断从而进行处理,其大前提便是要收集到数量和质量都较合适的数据。

要实现接近目前理想的智能家居,需要在住宅中设置什么样的传感器?大概数量是多少呢?

北陆先端科学技术大学院大学所在的石川科学园区内设置了一栋实证试验大楼,在那里测试了与智能家居相关的新技术及设备的功能、效果和可靠性等。据丹教授介绍:“仅温湿度传感器,我们就设置了180个。但是,我们认为,在理想情况下,我们需要为每栋普通住宅设置约1000个多类不同的传感器。”

例如,为了通过信息通信系统提供与母亲监控熟睡中的婴儿并适时为其通风或盖毛巾毯等相同的护理,就需要收集与人类五官所能收集的信息相当的信息。具体来说,除了检测温度、湿度、亮度、门窗开关、电源插座的电流电压变化以及是否有人在场的传感器外,还需要一个摄像头,以通过视频检测住户的状态和动向。此外,虽然目前的实证试验大楼还未安装相关感应器,但室内的风向也是重要的信息。例如,房间内的气流等对体感温度也有很大影响。为了能让住户维持舒适的状态,我们需要考虑多方面的信息来控制空调系统,而不是仅仅只关注温度这一个要素。

实现理想的智能家居需要哪些技术?开发和提供这些基础技术的供应商,将发挥什么作用?下篇继续为您做介绍。